El Cartero Loco fue una revelación. Jorge Molina no recuerda haberlo creado, pero reconstruyó la historia en los relatos de su madre y su tía, quienes rieron y elaboraron la trama a partir de aquel dibujo de niño. Se trata de un ejercicio de construcción de memoria donde aparecen, tangibles, las risas. Eso recuerda el adulto Jorge Molina, el Artista Distinguido de Rosario, el trotamundos, el muralista: las carcajadas de madre y tía, las risas de la familia, las tramas construidas en torno a las demostraciones artísticas. ¿Qué queda entre un punto y otro? ¿Qué conecta al Cartero Loco creado en una sala de jardín de infantes con la explosión de trazos, colores y sentido social con las que resignifica hoy las paredes de Rosario? La conexión es una historia de vida, por supuesto, pero quizás, también la percepción del impacto: un arte creado para que sea visto, vivenciado, internalizado. Un arte que produzca efecto, que permita la reflexión, que conmueva. Un arte popular. Porque Jorge Molina es el creador del Cartero Loco (personaje que desapareció en el tiempo pero que merece su mitología) y es a la vez un artista consagrado que defiende una concepción artística democrática, social, popular.

Jorge Molina nació en Rosario y se crió en Refinería. En una de esas esquinas del que fuera barrio de trabajadores, el abuelo paterno fundó en 1922 el almacén La Perla. Allí se perfiló un entorno social y, luego y necesariamente, laboral. Allí llegaba la familia materna, desde Los Molinos, desde Casilda, en encuentros celebratorios que delineaban ese vital espacio de expresión artística. “Mi vieja, y su familia, fueron muy fuertes en mi infancia y la de mi hermano –recuerda Molina–. Eran un montón, once hermanos, entonces siempre tuvimos una cantidad de tíos, primos, primas, hijos de primos hermanos. Era gente muy risueña, y recuerdo a mi mamá y a una de mis tías riéndose de las cosas que yo dibujaba. Ellas siempre inventaban muchas historias, siempre estaban las anécdotas familiares. Fue una familia de mucho humor, de mucha carcajada, muy intensa, muy acogedora”.

No exagera Molina cuando apunta a aquellos tiempos como “una especie de paraíso”. La muerte de su padre, cuando Jorge tenía 16 años, marcó el punto final de esa infancia maravillada. “De alguna manera de esa época me queda la sensación de que estaban todos vivos, mis tíos, mi viejo, mis abuelos. También creo que me marcó, para bien, que estaba esa idea de mostrar: mi mamá y mi papá les mostraban a todo el mundo lo que hacía, ya fuera por un dibujo o porque había aprendido a tocar alguna canción en la guitarra (¡aunque nunca toqué bien ningún instrumento!)”, destaca el artista.

El talento artístico también tuvo sus etapas tempranas de formación, con los cursos que tomaba en la Universidad Popular Sarmiento, que brindaba clases nocturnas en la Escuela 9 de Julio. También encontraba espacios de experimentación con publicaciones como la revista Lúpin y sus propuestas científicas y técnicas: globos aerostáticos y aviones de madera balsa lo fueron cautivando y, en plena primaria, un concurso en Acebal le permitió completar la fascinación por el vuelo: el premio logrado derivó en un viaje en avión hasta Mendoza. Así nació la certeza de estudiar una carrera vinculada con el vuelo. Aunque seguía presente el arte como motivación: fue su padre el que lo incentivó, luego de que completara el tercer año de secundario, a que se inscribiera en la Escuela Provincial de Artes Visuales, que comenzó a cursar en simultáneo a la Escuela Técnica.

“En la Universidad Popular Sarmiento había talleres para la gente del barrio y la maestra que tenía le habló mucho a mi viejo, creo que ella le llenó la cabeza –recuerda–. Me acuerdo que esta profesora me llevó a hablar con el director de la Escuela Provincial. Y cuando empecé a cursar se me dio vuelta la cabeza. Tuve esa sensación de decir: ‘Esto es lo que yo quiero’. Era el más chico del curso, era gente más grande que leía, se pasaban cuentos, ¡toda gente rara! Yo venía de la Técnica, donde solamente existían los fierros, los circuitos, en cambio ahí teníamos Psicología, Composición, Historia del Arte, Dibujo… era fascinante. Y tuve compañeros que fueron referentes: el Tomi Muller era compañero mío, tres o cuatro años más grande que yo, pero todavía era un pendejo, y yo quería dibujar como él, era impresionante. Todo era fascinante para mí. Pero ese mismo año que empecé se murió mi viejo, y eso detonó todo”.

Por impulso y respaldo de sus compañeras y compañeros, continuó estudiando, hasta que al año siguiente la Escuela de Artes Visuales se mudó al edificio de la Biblioteca Vigil. “Mi vieja había encarado todo con un coraje impresionante, pero me di cuenta de que cada vez que yo decía algo del arte, aunque ella me seguía bancando también quería que siguiera Ingeniería, para no morirme de hambre. En el 79 la Escuela Provincial anunció que se mudaba y ese traslado, con el que incluso colaboré, me sirvió como excusa para dejar y seguir con la Técnica. Total no sabía qué iba a pasar, pero era mejor terminar y ser técnico”.

Continuaron entonces los días de estudio en la Técnica y las tareas en el almacén, que fue también un núcleo de formación: “En esos años que ayudábamos a mi vieja, con mi hermano nos dimos cuenta lo alucinante que era atender a la gente. Sos conocido por todos y conocés las historias de toda la gente. Ya no quedan muchos de esos vecinos, pero me ocupé de pintar mucho en mi barrio, en esa zona que para mí fue tan significativa que la sigo trabajando. Esa historia de ser el almacenero, con mi familia, realmente sigue siendo un recuerdo fuertísimo. El almacén después se transformó en granja, y mi vieja terminó de cerrarlo cuando se jubiló, allá por el 96, 97”.

De regreso, entonces, a los 80: finalizada la secundaria, Jorge se encontró con la necesidad de clarificar algunas cuestiones: “Cuando hubo que elegir qué carrera universitaria seguir, me sinceré y le dije a mi mamá que quería estudiar algo relacionado con las Artes, y arranqué en Humanidades. Mi hermano en cambio ya tenía en claro que quería ser abogado. Ahora es juez camarista, aunque desde hace unos años empezó también a escribir, a hacer obras de teatro, y eso hizo que hace unos años los dos hiciéramos un libro, que él escribió y yo ilustré y diseñé”.

En 1981 comenzó los estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario, donde la formación académica empezó a convivir con las inquietudes políticas. La dictadura cívico-militar, Malvinas, los intentos de armar un centro de estudiantes, el análisis crítico de planes de estudio obsoletos fueron tallando al estudiante universitario hasta que, con la recuperación democrática, comenzó a militar abiertamente en la Juventud Peronista. “Era una Jotapé que tiraba hacia la izquierda, pensando en los Derechos Humanos. En un momento fui uno de los delegados estudiantiles para la creación del nuevo plan de estudio de Bellas Artes, que venía del 74 y tratamos de darlo vuelta, actualizarlo. Veníamos laburando en una villa del Ludueña tratando de ver cómo hacer para que el arte sirviera para algo. De allí llevamos algunas ideas, que debatíamos con tipos como Iván Hernández Larguía y Rubén Naranjo. A veces discutíamos a morir, pero sabíamos que ellos eran unos grosos, y ellos nos querían. Después, ya en el 86, 87, fui consejero directivo en Humanidades, con una alianza que se armó entre el Partido Intransigente, el PC, la Jotapé. Eso fue una revelación para mi cabeza”, explica.

Y amplía: “Fueron años de un aprendizaje múltiple, en un montón de campos, donde era cada vez más fuerte el cuestionamiento de qué carajo es el arte, y para qué carajo sirve. Aparte con cosas concretas: las corrientes artísticas argentinas, cercanas, las más importantes, están en la vanguardia, como Marta Minujín. ¿No hubo artistas comprometidos con la lucha popular, con la vuelta de Perón? Sí, había, pero nadie los quería nombrar. Cuando empezamos a rascar, durante la dictadura estaba Tucumán Arde, y nos encontramos con un trabajo de un par de alumnas, un acercamiento de artistas a corrientes revolucionarias dentro del campo popular y estaban completamente tapadas. Encontrar esas cosas era como encontrar pequeños tesoros, oxígeno. Y paralelamente veías la oferta de lo que se proponía a los artistas: o te dedicabas a dar clases (y terminar reproduciendo eso que en el fondo es cualquier cosa) o intentabas hacer la individual y llegar a ser un artista famoso, haciendo tu carrera de artista. ¿Cómo hacés carrera de artista? Tenés que hacer tres cosas. Una es trabajar en tu taller. La otra, concursar mucho, para aprender dónde concursar y dónde no, con quiénes sí y con quiénes no. La tercera: exponer mucho. Todo de forma individual. Si tenés la habilidad, la inteligencia, la oportunidad de hacerte amigo de alguien, si cazás la onda del momento, a lo mejor empezás a ser aceptado en algún salón, después ganás algún premio, o le pagás a quien le tenés que pagar para que haga una buena crítica de la obra. Todo eso pasaba”.

– ¿Hoy es muy distinto?

– No, para nada. Es el modelo del sálvese quien pueda. Sólo que la diferencia, ahora, es que desde hace unos años venimos de una especie de hegemonía del arte conceptual. El arte conceptual tiene algunas características distintas, ya no la del pintor suelto. Es una lectura completamente personal, pero que está también relacionada con el menemismo: apareció la posibilidad de enganchar producciones bancadas por una multinacional o una gran prestadora de servicios. En su momento era Telefónica de España, ahora alguna fundación que costea alguna pelotudez, pero que tiene cierto prestigio que habilite a que vos digas: “Esta es una obra que…”. Pero hay obras totalmente absurdas, indignantes, humillantes para todo. Encima hasta tienen crítica de dos páginas en La Nación. ¿Me estás jodiendo? ¿Dos páginas en La Nación por una obra de alguien meando? Si esto fuera en la época del Dadá, fenómeno, capaz que sí. Volviendo a los 80 y pico: eso hizo que yo empezara a buscar alternativas que tuvieran que ver con la posibilidad, al menos imaginaria, de que lo que hiciera pudiera ser visto por mucha gente.

Esa posibilidad, entendió Molina, estaba en la historieta. Y hacia allí volcó su arte, llegando a publicar una serie de trabajos en cuadernillos que imprimía el área de Cultura de Puerto General San Martín, que por entonces estaba a cargo del sociólogo, filósofo e historiador Horacio González. La historieta fue, también, la herramienta con la que intentó hacerse camino durante una instancia crucial en su vida: junto a su pareja, Jimena, viajaron a Buenos Aires en búsqueda de posibilidades. Quien por entonces era su suegra, la reconocida escritora Alma Maritano, los contactó con el dueño de la editorial Colihue, donde comenzaron a trabajar en el diseño de diversas colecciones.

En Buenos Aires, Molina se encontró con un arte y oficio que desconocía, y que también marcó un camino: el Filete Porteño. Después de adquirir los secretos en un curso en el Centro Cultural Rojas, incorporó esa labor que toma técnicas del Renacimiento y las pone en función de la producción: “Lo que hace es dar la ilusión de que es algo muy complejo cuando en realidad es muy simple. Eso hace que puedas producir mucha cantidad en poco tiempo, esa técnica te lo permite. Para mí fue fantástico”.

Esos nuevos conocimientos los aplicó para crear las escenografías del espectáculo tanguero con el que junto a su mujer recorrían barrios porteños. Más tarde, comenzó a trabajar para una agencia de publicidad. Eran épocas de bienestar económico. Hasta que el nacimiento de su hija, Violeta, sacudió las bases: “Prácticamente yo no dibujaba. Tenía plata, porque cobraba muy bien en la agencia, pero al mismo tiempo me di cuenta de que encaraba a la locura del tipo que no para de trabajar nunca. Me pregunté qué padre iba a ser con Violeta. Y ahí se me vino mi viejo, pero no tanto por el asma o el almacén, sino por el ajedrez: él era un apasionado del ajedrez, toda su infancia fue así. Había estudiado en la Biblioteca Popular Homero, que después presidió. Mi viejo tenía tableros de ajedrez por todos lados, de bolsillo, imantados… Y a mi viejo lo pensé por el lado de la pasión: si algo nos había transmitido, sin querer, era la locura por el ajedrez. Eso me sirvió, porque el diseño gráfico no me gustaba, en la publicidad había cosas interesantes y me daba plata, pero era una mierda. Jimena seguía con sus tangos y haciendo libros para Colihue. Y pensé entonces que tenía que volver a pintar. Me había empezado a enfermar, a sentir cosas raras en el estómago. Fui a una médica que me hizo estudios, se lo tomó en serio, pero en un momento me dijo: ‘Creo que no tenés nada. Lo que sí tenés es una muy mala relación con tu trabajo. Se me ocurren dos cosas: o pensás alguna manera para salirte de ese trabajo, o te doy una consulta con el área de psiquiatría a ver si te lo podés bancar’. Era verdad. Era el momento de romper con eso y empecé a hacer contactos con potenciales clientes de diseño gráfico para salir de la agencia y, a la vez, volví a pintar. Ahí aparecieron los Neumotipos. Presenté proyectos en distintos lugares y en el Centro Cultural San Martín les encantó lo que hacía. Fue en 1998, me dieron unos meses para exponer en cuatro pisos. Era una locura, pero nunca laburé con tanta alegría como en esa exposición. A la inauguración fueron amigos de Rosario, mi vieja, estaba Violeta que tenía 4 años. Fue extraordinario”.

– ¿Eso sirvió para darte cuenta que debías continuar con la pintura?

– Sí, hice exposiciones, y me metí en algunos concursos. No ganaba, pero cuando iba a buscar las obras los porteros me decían: “Che, ¡qué bueno que está el tuyo, nosotros te hubiéramos premiado a vos!”.

Luego de su separación, en 2001, y tras un breve paso por Rosario, Molina regresó a Buenos Aires a iniciar una nueva etapa. El reencuentro con la pintura estaba dado con esa serie de Neumotipos, obras que conectaban con aquella fascinación por el vuelo pero, también, con su propia historia familiar: “Lo de la revista Lúpin y el viaje a Mendoza tiene una cierta lógica, pero después hay otra historia, más profunda quizás. Mi viejo era asmático y la cuestión del aire, la lucha por el aire, siempre fue una cuestión en mi familia. No hubo año en que no tuviera que faltar a la escuela porque a mi viejo lo internaban, pasaban cosas, no podía trabajar. Tenía ataques de asma muy fuertes, que finalmente lo llevaron a morirse, en una época donde la cuestión médica era muy distinta, se daba mucha cortisona. Hará unos 15 años, haciendo terapia, me di cuenta de que la cuestión del aire había estado presente en mí desde siempre. Al principio me dio un poco de pánico, porque pensé que lo que había estado pintando era el aire relacionado con la muerte, pero me di cuenta de que si estaba pintando algo relacionado con mi viejo también estaba pintando su lucha por la vida. En cierta forma él termina muriendo en su lucha por vivir, porque hizo un montón de terapias, algunas de ellas muy hija de puta. Recuerdo mucha frustración en varios momentos. Todo eso lo fui viendo, trabajando internamente sin saberlo, y cuando llegó el momento de empezar a plantearme cosas para hacer artísticamente, imaginé una serie de pinturas con unos personajes que vivían o permanecían en el aire”.

En su segunda etapa porteña, Molina encontró un espacio laboral y de producción en la Feria del parque Centenario, en la que desembarcó con sus trabajos de Filete Porteño. “Los años que estuve en el parque Centenario me permitieron conocer gente muy valiosa –explica–. Eso me dio la convicción de que para ser un buen artista tenés que ser un tipo que conozca muchísimo su oficio, no podías versear, boludear. Todo arte que chamuya es cualquier cosa. Si sabés hacer es posible que quizás toques una fibra sensible de alguien, que hagas pensar a alguien, podés hacer que tu obra le permita a alguien reflexionar, que le incomode alguna cosa. Si hay alguna posibilidad de transmisión va a estar porque lo hiciste con todo lo que tuviste, con toda la técnica posible”.

Convertido él mismo en formador, junto a un grupo avanzado de estudiantes intervinieron el mástil principal del parque Centenario, dando así nacimiento al grupo Filete Colectivo, con el que se sumaron a diversas intervenciones de murgas, ollas populares y acciones colectivas post estallido de 2001. En una de esas jornadas Molina constató el poder movilizador de los murales: “Era un 24 de marzo y estábamos cerca de la Casa de Gobierno pintando toda una escena en un paredón, justo cuando venían las Madres, las agrupaciones… ¡la gente se paraba para aplaudir! Era tocar el cielo con las manos”.

Más tarde formaría parte del programa Murales que Hablan que impulsó el por entonces Ministro de Educación Daniel Filmus. “Varios nos enganchamos en ese proyecto, que incluía una formación alucinante, tenía que ver con detectar problemáticas reales, genuinas –distingue–. Porque lo primero que te dice un adolescente es lo que vos querés escuchar. Eso abrió un universo nuevo, crear murales con la posibilidad de que un grupo se manifieste a través de un mural y que además le quedara la posibilidad de seguir haciendo. Este combo de cosas me terminó de ubicar. Pero, hasta ese momento, nunca había hecho un mural personal”.

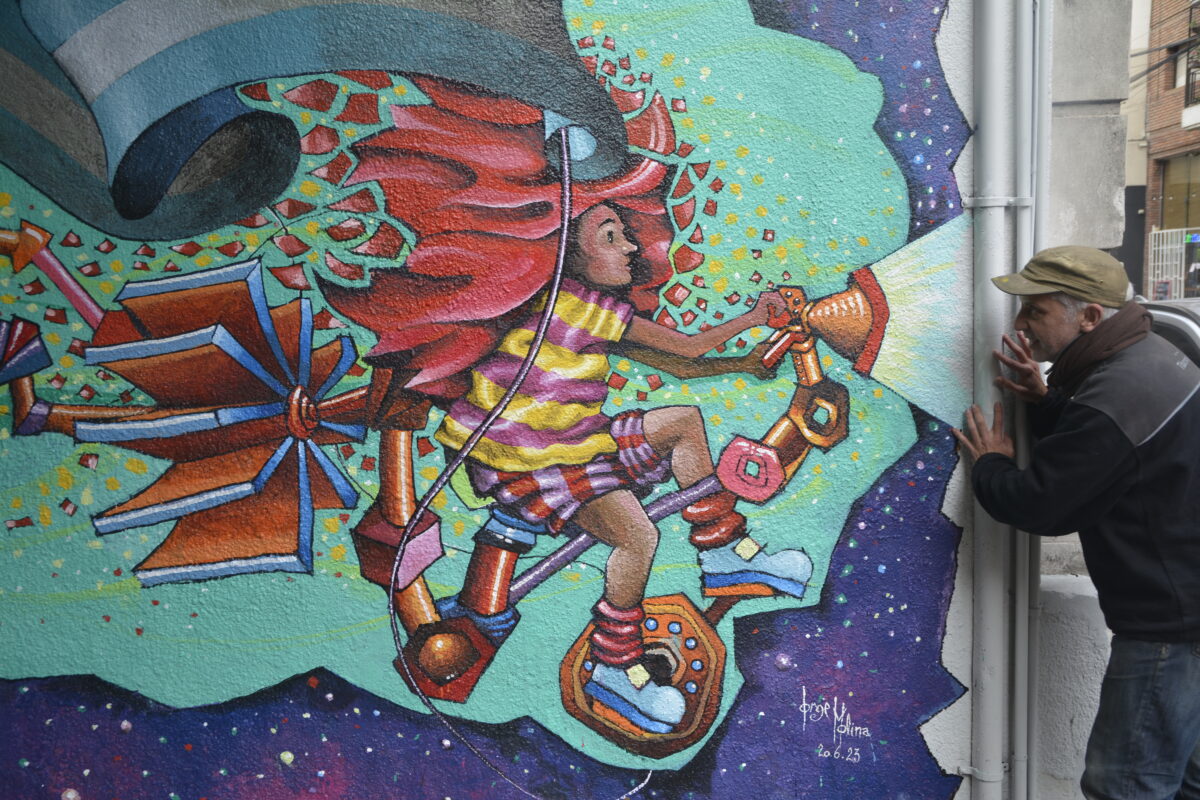

Sin perder nunca de vista el valor de lo colectivo, y después de experiencias artísticas que lo llevaron a recorrer diversos países, el comienzo del camino solista como muralista se dio donde todo comenzó: en Rosario. Pero si en Buenos Aires había logrado construir fundamentalmente vínculos sociales y humanos (“más que con los circuitos artísticos tradicionales, galerías, museos y cosas así”, remarca), el regreso al pago significó un impacto. “Durante ese primer año, en 2014, fue difícil, porque volvés a un lugar que ya no es el que era –reflexiona–. No tenés los lugares de referencia, o cambiaron mucho, tampoco tenés los mismos vínculos humanos, todo se transformó, la gente está en otra. Después vino el mazazo de las elecciones nacionales del 2015, con la llegada del macrismo. Fue difícil hacerme un lugar. Porque en todo el tiempo que no estuve ya había más de una generación de artistas que no conocía. Cuando más o menos empecé a estabilizarme, daba clases en un centro cultural, en mi casa, decidí largarme a pintar murales, pero ya de forma individual. Y con mucha conciencia”.

– Mencionabas esto de volver a una ciudad que ya no es lo que era. Vos te criaste en un barrio como Refinería, con un origen popular, de trabajadores, que ha virado fuertemente hacia un perfil arquitectónico, económico y social muy diferente. En ese crecimiento se suele arrasar con la historia, con edificaciones, con aspectos sociales y culturales y, también, con los murales.

– Sí, hay un tema muy particular con el crecimiento inmobiliario. Los murales que yo estuve pintando en Refinería los pinté en el frente de la casa de un amigo de toda la vida, otro frente a la casa de una amiga, otro en la cortada Silvetti, otro por Falucho. Son todos murales chiquitos, a ras de piso. Y no son murales encargados por ninguna constructora, emprendimiento inmobiliario ni nada. Hay algo que me parece importante: desde mi punto de vista hay tres tipos de murales posibles. Tenés lo que es el marketing con murales, una cosa medianamente nueva, que se instaló en Buenos Aires de una forma tremenda, con mucha violencia visual, con publicidades de tarjeta Visa, Coca Cola… Este tipo de murales empiezan a aparecer en Rosario, pero incluso la autoría del mural no es del artista, porque se han pintado los mismos murales en distintas ciudades. Después hay otro tipo de mural, que es el que puede contratar un bar, una cervecería, para decorar una pared, murales que está bueno hacer, porque son laburos por encargo, son “artísticos”, entre comillas, pero con una función comercial importante. Sirven porque le dan de comer al artista. Y en ese rubro de murales callejeros también uno puede pensar que la Municipalidad o la Provincia podrían ser buenos clientes, que por suerte se empieza a dar, porque los muralistas hemos insistido en que somos trabajadores. Es buenísimo que el Estado, que algunos organismos medianamente públicos, o privados, te contraten para pintar. Después está el tercer grupo de murales, que para mí es el más importante: los murales de artistas. Son murales que explotan toda la potencia comunicacional que puede tener una obra de arte, y están en la calle, al paso de cualquiera… Hacer tu obra en una calle explota toda la potencia que puede tener una obra de arte. Porque desarrolla vínculos, relaciona lo sensible, toca a la gente. Tiene que ver con la relación que el artista intenta crear con su arte, con su obra, y los espectadores, eso es lo verdaderamente más trascendente del arte callejero. Que tiene la enormísima diferencia con el arte tradicional en que, justamente, está al paso de cualquiera, no está pidiendo que demuestres para una secta o un grupo de iniciados. Rompe con la idea de que “no entiendo nada de arte”. El arte que está en la calle no te está pidiendo que entiendas de arte, no te está mintiendo. El arte que te dice que no entendés nada, de alguna manera, para mí, es un arte que sirve para la opresión. Cuando entrás a una galería, a un museo, ves un bollo de papel (que encima está cotizado una fortuna) y te dicen que eso es una obra de arte, que vos sos el estúpido, ignorante, que no lo comprende… Esa obra, ese arte, esa galería y ese sistema están trabajando para oprimirte. En el otro sentido, el que te permite imaginar, pensar en algún recuerdo, que te hace reflexionar, el que te inquieta porque vas caminando por la calle y de pronto te encontrás con una obra, ese es un arte que abre puertas, y que labora para la libertad. Son los dos extremos. Por eso está bueno haber creado la Diplomatura en Arte Mural Urbano en la Facultad de Humanidades y Artes, porque justamente apunta a crear un pensamiento crítico acerca de lo que se produce, de lo que circula, en las calles de Rosario. Lo que está bueno de la Diplomatura es que además de permitirnos transmitir muchas cuestiones metodológicas, materiales, y vinculadas al oficio, es que también le damos un lugar súper importante a la reflexión, al pensamiento crítico, a la reflexión sobre lo ideológico que está detrás de la actividad. A la acción política que uno tiene como artista.