La Revolución Libertadora viene a invertir las cargas. Los perseguidos fueron empoderados y los peronistas encarcelados, proscriptos o exiliados. Podríamos estar horas enumerando casos particulares. Ya sobre el fin de su mandato, el dictador Pedro Eugenio Aramburu crea por Decreto-Ley Nº 1224 del 3 de febrero de 1958 el Fondo nacional de las Artes, organismo autárquico con sede en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo la línea de sus antecesores el Arts Council of Great Britain o el Canadá Council, pioneros en el financiamiento público de las artes, creados en 1945 en Gran Bretaña y en 1957 en Canadá. En un país con una fuerte predilección por las políticas culturales francesas, esta creación se inscribe en el modelo de financiamiento anglosajón.

La secuencia de golpes militares entre 1955 y 1983 no permitió que se pudieran expresar políticas culturales de largo plazo. Sólo podríamos decir que la influencia casi ininterrumpida del nacionalismo católico en estas áreas del Estado, que se había iniciado con la generación del centenario, concluye su ciclo y su lugar es ocupado progresivamente a partir de 1983 por otro gran actor: el pensamiento progresista de base socialdemócrata.

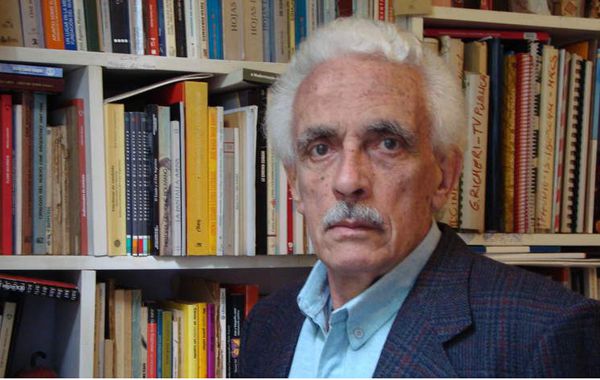

Getino, Industrias y Economía de la Cultura

A mediados de los 90, un nuevo campo conceptual y una nueva mirada comienzan a opinar con fuerza acerca de las Políticas Culturales: la Economía de la Cultura, llegada de la mano del desarrollo y evolución de las industrias. Hasta allí se hablaba de industria del libro, editoriales, discográficas, teatro, artes plásticas y galerismo, medios, etcétera. Pero en esos años, precisamente en 1994, Octavio Getino presenta su libro de investigación “Las industrias culturales en la Argentina. Dimensión económica y políticas públicas”. Logró con este trabajo un conjunto de cambios en los enfoques. En primer lugar, visibilizar las Industrias Culturales en su conjunto de modo de optimizar su incidencia económica en el PBI nacional; llamar la atención acerca de las implicancias del proceso globalizador y su incidencia en la internacionalización del capital cultural, e iniciar un proceso de inducción por el cual muchas instancias del Estado comenzaron a poner en marcha organismos especializados. Tuve la suerte de conocer a Getino y mantener largas conversaciones en el marco del Máster en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Palermo. Siempre recuerdo su mención a la “cultura del ocultamiento de datos” en este sector de la industria y las sociedades que gestionan sus derechos.

Entiendo que por ese motivo buscó, entre sus múltiples actividades, establecer con vigor las miradas provenientes de la Economía de la cultura y su soporte principal: los Indicadores Culturales. Así logró el 5 de agosto de 2004 la puesta en marcha del Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo López, Secretario de Cultura del GCBA, sostenía: “La cultura pensada como estrategia a largo plazo”. Decía Getino: “La tentativa es hacer confluir los sectores privado, público, académico y creativo para ir procesando y seleccionando aquella información que sea útil para ellos, y particularmente para las pymes”.

Pero será el economista uruguayo Claudio Rama, con quien tuve el gusto de trabajar en la Unesco durante más de seis años, quien describa con mayor precisión el concepto de Circulación Mercantil Simbólica: “La creación cultural no es sólo resultado de la acción humana en cuanto producción de valores de uso, sino que aquélla comienza a definirse como tal cuando dicha producción se ocupa de valores de cambio, objetos o servicios que los demás desean tener o utilizar y que se negocian en un determinado mercado. La creación es tanto un acto individual como colectivo, pero asume su significado cultural cuando es encarada por determinados segmentos sociales, cuando tiene un reconocimiento colectivo. Es en ese momento que alcanza la categoría y la calidad de producto cultural y no meramente de acto creativo. Es el colectivo el que le da significación y dimensión a la creación individual, que a través de un mercado se enajena del creador y asume su rol como producto cultural” (Rama, 1999, “Economía de las Industrias Culturales en la globalización Digital”, FCM).

Tres miradas y un nuevo paradigma

Hasta aquí, tres miradas acerca de las Políticas Culturales han definido valoraciones e influyeron en el pensamiento de los decisores: Cultura en tanto arte, Cultura en tanto civilización y Cultura como circulación simbólica. Las últimas décadas basadas en el pensamiento socialdemócrata, tanto en su variante progresista como en la populista, no profundizaron en estas líneas y si alguna vez lo intentaron, fue de manera burda superponiendo subsidios, fomentos y promociones que finalmente fueron fenomenales transferencias de recursos sin proyecto. Esta descripción no necesariamente implica una valoración de las intenciones o la ética desde donde fueron concebidas, pero la no concurrencia entre discurso (fomento, promoción, etcétera) y resultados sólo exhibe la vigencia de un paradigma único basado en los Servicios Públicos de Cultura y la creencia de que la multiplicidad de actividades define una Política Cultural. Más bien debo decir que sólo definen agendas y que la idea que expresan es la NO política.

La exaltación de los ministerios de cultura como centro del mensaje no es más que la sobredimensión de “la herramienta”. Lo importante no son los ministerios que suben y bajan de las orgánicas estatales aquí y en la mayoría de los países, excepto Francia. Lo importante es tener una “estrategia” de poder en torno a la cultura de un país. Ejemplo de ello es España, que se ocupa de estos temas desde el Instituto Cervantes, la OEI, la RTVE, la Aecid, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, los ayuntamientos, provincias y regiones con sus más de mil doscientas fiestas patronales, y podría seguir. Todas sus acciones, con no pocas dificultades, ponen en valor la cultura española en su territorio, la Comunidad Europea y el mundo.

Finalmente, a este concepto hacía referencia Jozami en el artículo de Clarín ya citado: necesita una “estrategia de país” que le permita desarrollar su universidad y su Bienalsur en el mundo. No será el costosísimo paradigma de los servicios públicos de cultura el que dé respuestas a la necesidad puesta de en valor y circulación de productos y servicios de nuestra cultura. Habrá que volver a Getino y limpiar la hoja de tanta mentira (no concurrencia entre discursos y resultados). Política y Estrategia, indispensables, ambas, para una eficaz intervención del Estado en la Cultura.